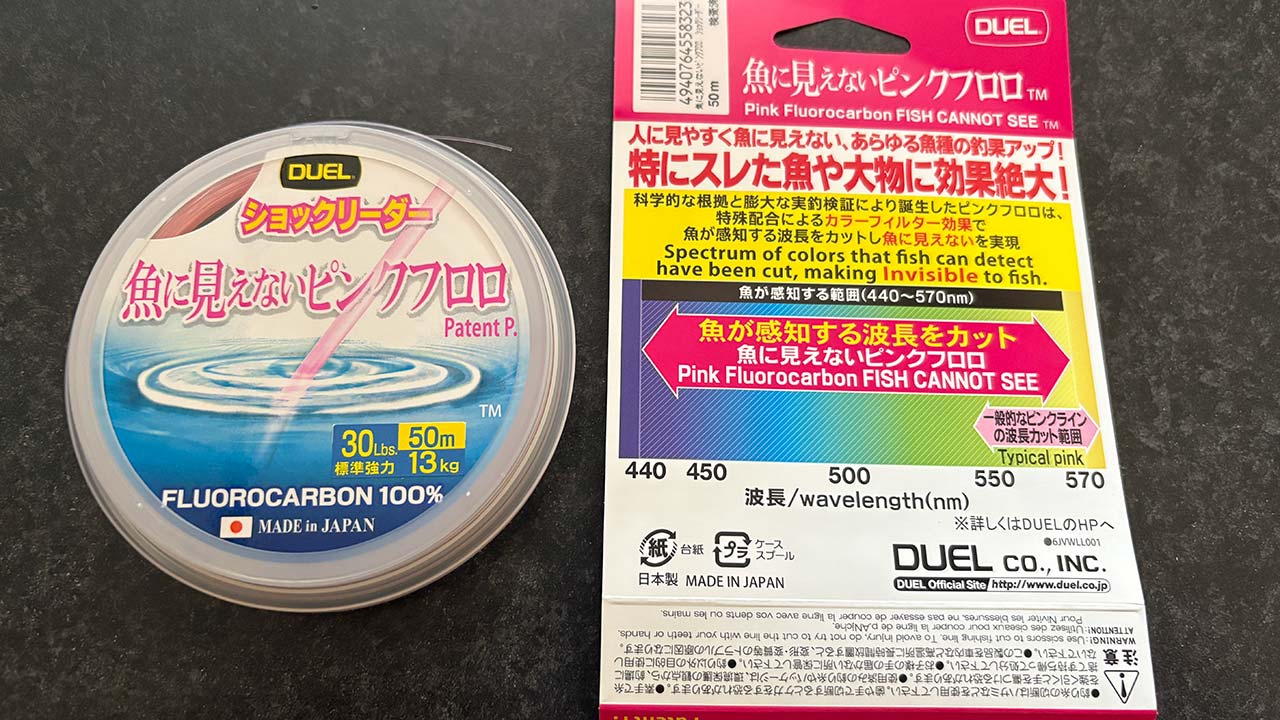

釣具店で必ず目にする「魚に見えないフロロカーボン」。DUELの「魚に見えないピンクフロロ」などは、その代表例です。パッケージには「魚が感知する波長をカット」と大きく書かれており、釣り人にとっては非常に心強い言葉に映ります。しかし、実際のところ、本当に魚に“見えない”のでしょうか?

この記事では、光の屈折率や減衰、魚類の目の構造、ブリやマグロといった回遊魚の単眼・両眼視、さらに学術的に面白い「線視力」という概念まで掘り下げてみました。釣り人が知っておくべき「ラインの見え方」の真実に迫りましょう。

フロロカーボンが「見えにくい」と言われる理由

まず最初に、なぜフロロカーボンが「透明で魚に見えにくい」とされるのか。そのカギは光学にあります。

物質には「屈折率」という値があります。これは光が物質を通過する際にどれだけ曲がるかを示す値です。屈折率が近い物質同士は境界が曖昧になり、輪郭が見えにくくなります。

- 水の屈折率:1.33

- フロロカーボン:1.42

- ナイロンライン:1.53

フロロは水に近いため、境界が目立ちにくい=見えにくいのです。ナイロンは水と差が大きいので、同じ太さでも光を曲げやすく“浮いて見える”可能性があります。これが「フロロは透明度が高い」と言われる根拠です。

色と波長の問題|なぜピンクなのか?

「魚に見えないピンクフロロ」の最大の特徴は、その色です。なぜピンクなのか。理由は水中での光の減衰特性にあります。

光は波長によって色が異なります。人間が見える可視光は 400〜700nm の範囲ですが、水中では波長ごとに透過率が異なります。

- 青(450nm前後):最も深くまで届く。海が青く見える理由。

- 緑(500〜550nm):比較的よく残る。魚が敏感に感知する領域。

- 赤(600nm以上):5mも潜ればほぼ消える。

ピンクは赤系の波長を含んでおり、水深が増すごとに急速に“消える”色です。人間にはピンク色が見えていても、魚にとっては数メートル先で透明に近い存在になってしまいます。これが「ピンクフロロは魚に見えない」とされる理由です。

独自のカラーフィルター機能搭載ラインで魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)することにより「魚に見えづらいライン」ということになります。

魚の視覚|単眼と両眼の特徴

魚の目の構造は人間とは大きく異なります。特にブリやマグロといった回遊魚を理解するには、単眼・両眼の違いを知ることが重要です。

- 単眼視

魚は頭の左右に目がついており、視野はほぼ360度。捕食者や障害物を早く発見できる反面、両目で対象を捉える「立体視」の範囲は狭い。距離感を掴むのは苦手。ルアーにバイト行く場合は、立体視なのでミスバイトが起きやすい。 - ブリの特徴

動体視力とコントラスト認識に優れ、群れを追うときは「色」より「動き」を重視。透明ラインでも気にせずベイトのシルエットに反応することが多い。 - マグロの特徴

紫外線域を含む広い波長を感知できるとされ、非常に発達した視覚を持つ。とはいえナブラで狂乱状態になれば細かい違和感よりも捕食本能が優先される。

側線の役割|魚は「見る」だけではない

視覚と並ぶもう一つの重要な感覚器官が「側線」です。魚体の両側に並ぶ感覚器で、水流や振動の変化を察知します。

- 水流の乱れを感じ取って群れの動きを把握する

- 獲物が逃げる波紋を察知して追尾する

- ラインやルアーが水を切る“違和感”を感知する

つまり、ラインがどれほど透明でも、水を切る音や抵抗の差は魚に伝わる可能性があります。「透明なら絶対大丈夫」というわけではなく、視覚と側線の両面から判断されているのです。

線視力とは何か?

線視力とは、魚がどれくらい細い線を視覚で識別できるかを示す能力のことです。

人間の視力を「1.0」「1.5」と表すのと同様に、魚にも対象をどこまで細かく認識できるかの能力があります。研究によると、魚種によって差はあるものの、以下の特徴が報告されています。

- サケ科魚類(サクラマスやニジマスなど)は非常に高い線視力を持ち、細い糸でも識別できる可能性がある。

- ブリやマグロといった回遊魚は動体視力に優れるが、極細の線そのものを見抜く能力はそこまで高くない。彼らは「線」より「動きの違和感」に反応する。

- 一般に、魚の線視力は人間ほど細かいものではなく、環境光や水の濁りによっても大きく変化する。

つまり、細いリーダーを使うことは確かに「線視力的に見えにくい」工夫になりますが、魚種によってはそれほど意味がない場合もあるのです。

POINT

・鮭にはなるべく細いリーダーが良いということになる。

・ブリだとさほど意味はなさないがリーダーやラインが太いと潮の影響を受ける。

・マグロのようなトップで釣る場合は問題にはならない

実際の釣りでの効果

それでは、ピンクフロロのようなラインは現場でどう役立つのでしょうか?

- 澄み潮でスレた魚

真鯛、チヌ、トラウトなど、視覚に頼る魚に特に有効。 - 青物ジギング

深場では赤系の光が消えるため、リーダーが透明化。ブリやヒラマサを違和感なく食わせやすい。 - 人間のメリット

水上ではピンクが見えるので結束時に扱いやすい。

逆に濁り潮や低活性時には、リーダーの色よりルアーの動きやアプローチの方が釣果を左右します。

釣果を決める本当の要因

ラインの見えにくさは釣果に影響しますが、決定的な要因ではありません。むしろ以下の条件の方が圧倒的に重要です。

- ベイトとのマッチング(大きさ・動き)

- 潮のタイミング(止まりか、流れ出しか)

- 船のアプローチ(風上からの進入か)

- ルアー操作(速いのか、食わせの間を作れるのか)

ラインが「見えない」ことは最後の後押しに過ぎません。

まとめ|「魚に見えない」は真実か?

- フロロは水に近い屈折率でナイロンより見えにくい

- ピンクは水中で減衰して透明に近づくため、魚の視覚に入りにくい

- 魚は目だけでなく側線、線視力でも違和感を感知する

- 線視力は魚種によって差があり、細いリーダーは一部の魚に有効(特に鮭は要注意)

- 実際の釣果はラインよりもルアー操作や環境要因が左右する

結論として、「魚に見えないフロロ」は科学的に一定の裏付けがあります。ただしそれは「完全に見えない」ではなく「見えにくくする工夫」の一つ。最後に釣果を決めるのは、釣り人自身の戦略と経験なのです。