はじめに

海に向かう朝は、いつも少しだけ緊張する。

風は穏やかか。潮は動くのか。水温は上がったのか。鳥は舞っているか。

そして今日は、海がどんな顔を見せてくれるのか。

魚を相手にするというのは、ある意味で「自然との対話」そのものだと私は思っている。

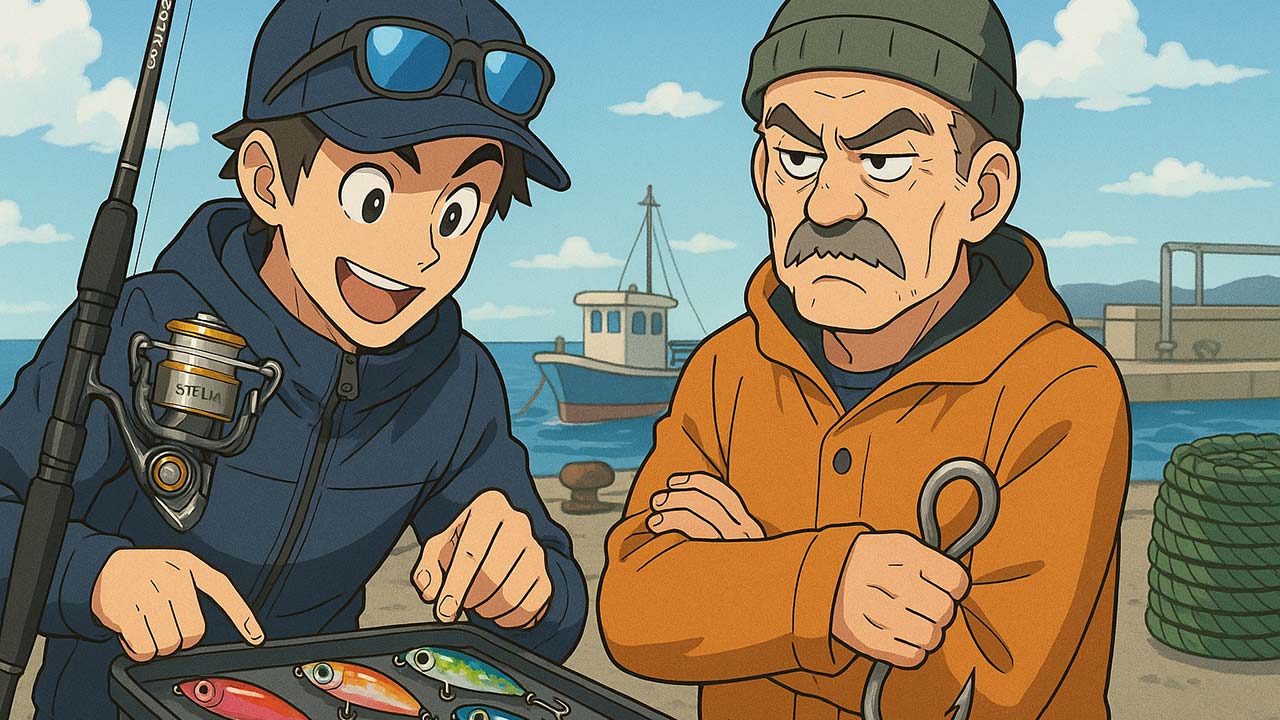

この対話に挑むとき、人は大きく2つのアプローチに分かれるように感じる。

- 道具から入る釣り人パターン

- 針から入る漁師パターン

私は幸運にも、その両方の世界に少しずつ身を置かせてもらっている。

趣味としての釣り人。生業としての漁師。

どちらが正しいとか優れているという話ではない。ただ、視点の違いが実に面白いのだ。

今回の記事では、この「魚を獲る2つのパターン」について、私なりの経験と視点を交えながら少し掘り下げてみたいと思う。

道具から入る釣り人パターン 〜自己満足と戦略のはざまで〜

釣り人は、往々にして「道具」から入る。

これは私自身、長年痛感していることでもある。

新しいロッドが発表されると、すぐにスペック表を睨み、曲がり方や反発力を想像する。

リールのギア比や巻き取り長を細かく計算し、ドラグ性能に思いを馳せる。

PEラインの号数とキャパシティを計算し、ナブラまで届く射程距離をシミュレーションする。

そしてルアー。カラー、サイズ、アクション、浮力設計、フックバランス……。

— これらすべては、ある意味で「準備という名の釣り」そのものである。

例えば私が積丹沖で狙うクロマグロ。

準備段階から、タックルセッティングは既に戦いの始まりだ。

オシアプラッガー・フルスロットルを選ぶのか、フレックスドライブを選ぶのか。

ステラSWのスプールはPE6号で臨むのか、PE8号まで上げるのか。それともPE10号か?

リーダーのポンド数をどう組むのか。

これら全てを決めるプロセスそのものが、釣り人にとっての醍醐味となる。

釣り人は「まだ釣っていない魚」をイメージしながら、最適解を組み上げていく。

それは、魚と戦う前に、自分の妄想と戦っているようなものでもある。

極端に言えば——

釣り人は、釣る前から楽しんでいるのだ。

もちろん、これは決して悪いことではない。むしろこの段階が最も濃密な時間でもある。

どれほど魚の反応が悪い日でも、「今日も最高の準備はした」という安心感が心の支えになるのが釣り人なのだ。

針から入る漁師パターン 〜確実性を積み上げる職人〜

一方、漁師は「針」から入る。

魚を獲るという一点に集中し、その核心は「いかに魚を掛けるか」に尽きる。

- 針のサイズは何号がベストか

- ハリスは何号で、どのくらいの長さにするのか

- 幹糸との結束は直結かスナップか

- 餌の付け方、刺し方

- 浮力、沈下速度、潮流に対する角度の管理

漁師の仕掛けには「量産性と確実性」が求められる。

1回のチャンスを逃すかどうかではなく、毎日何十回・何百回と繰り返す作業の中で、いかにミスを減らし、歩留まりを上げていくかがすべてだ。

私も秋には鮭定置網の仕事を手伝わせてもらっているが、そこでもやはりこの「確実性へのこだわり」を肌で感じる。

定置網で鮭が掛かる仕組みは極めて合理的であり、網の編み目の大きさ、沈み方、誘導網の角度までが緻密に計算されている。

魚の習性を徹底的に読み、その上で「勝手に掛かってくれる仕組み」を作り上げていく。

ここにおいては、リールのギア比やロッドのカーボン素材はまったく議題に上がらない。

それでも毎年、圧倒的な成果を上げ続けている。

「釣り」と「漁」はやはり別物なのだと痛感させられる瞬間でもある。

2つの視点を往復して思うこと

私は幸いにも、趣味の釣りと生業の漁の両方に少しずつ関わらせてもらっている。

だからこそ、両者の視点を何度も往復する機会がある。

釣り人は「魚の反応を楽しむ」。

漁師は「魚の習性を支配する」。

釣り人は「道具にこだわる」。

漁師は「仕掛けを合理化する」。

釣り人は「答えのない仮説を繰り返す」。

漁師は「実績のある公式を磨き続ける」。

どちらも魚を相手にしていることは同じでありながら、ここまでアプローチが違うのは実に興味深い。そして面白いことに、両方を経験してもなお、私はいまだに「自分はどちら寄りの人間なのか」わからないでいる。

強いて言えば、両方の良いところを混ぜながら、今も模索している最中なのだろうと思う。

技術的な”境界線”を考える

釣りと漁を分けるもうひとつのポイントは「許容できる失敗回数」かもしれない。

釣り人にとって1回のバラシは「悔しさ」で済む。

だが漁師にとってのバラシは「収入減」になる。

だからこそ釣り人は「攻める道具」を選ぶ余地があり、漁師は「守り切る仕掛け」を作り続ける。

たとえばマグロゲームの世界で言えば、釣り人はPE6号・8号・10号と細かく迷い、漁師はロープの太さと結び目強度に悩む。

どちらも真剣であり、どちらも職人である。

だからこそ、私は両方の現場が好きなのだと思う。

すべては「魚と向き合う時間」が教えてくれる

海に出るたび、釣り座に立つたび、仕掛けを投入するたびに思うことがある。

魚が教えてくれるのは、こちらの準備の質そのものであると。

- 道具を極めたつもりでも外す日もある

- 仕掛けを工夫しても思わぬ潮で沈黙する日もある

- 完璧に組み上げたつもりのラインが、高切れを起こすこともある

そのすべてが、次回の準備へとつながっていく。

魚を釣るというのは、自己検証の連続なのだと痛感させられる。

終わりに

魚を捕るアプローチには、道具から入る釣り人の世界と、針から入る漁師の世界がある。

どちらが優れているかではなく、どちらも魚に敬意を払い、向き合っている姿には違いがない。

私は今日も海へ出る。

そしてまた、釣り座に立ち、仕掛けを沈め、魚がどう答えてくれるのかを待つ。

きっとまた、新しい発見と、少しの失敗と、小さな成功が積み上がっていくはずだ。

釣りとは準備であり、釣行はその答え合わせ。

この言葉を胸に、これからも私は魚たちと対話を続けていきたい。